Geschichte

25.09.2015 in Geschichte von SPD Falkplatz-Arnimplatz

„Ich komme nicht wieder!“ Diese verzweifelten Worte von Walter Eisinger stellten sich als wahr heraus. Er starb 1940 in Skandinavien, bei dem von Hitler entfachten Krieg. Dabei war er wie seine Frau Charlotte im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv. Beide wohnten im Kiez, genauer gesagt in der Finnländischen Straße. An beide erinnerte sich die SPD Falkplatz-Arnimplatz bei einem kurzen Gedenken am 18.9.2015 an der Einsamen Pappel.

Gedenken an die Basis

Hintergrund ist, dass die SPD Falkplatz-Arnimplatz jährlich an ihre Genossinnen und Genossen erinnern will, die im Kaiserreich, während des Nationalsozialismus und der DDR verfolgt wurden. Es soll dabei kein Gedenken der großen Namen und Taten sein, sondern der vor Ort aktiven und in den Kiezen verwurzelten Mitglieder der Basis. In diesem Jahr begann die Tradition und zwar mit dem Ehepaar Eisinger.

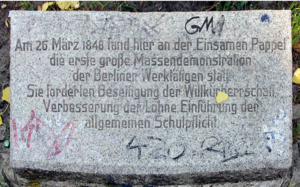

Dazu trafen sich die Mitglieder der SPD Falkplatz-Arnimplatz an der Einsamen Pappel. Alternativ wäre auch der jeweilige Wohnort im Kiez der Genossinnen und Genossen denkbar. Entschieden hat sich die SPD am Falkplatz und Arnimplatz jedoch, an diesem Ort ihr Gedenken zu beginnen. Die Pappel ist eine der Geburtsstätten der Berliner Arbeiterbewegung. Nicht, weil die Gegend im Zentrum des Geschehens lag, sondern weil sie vor den Toren der Stadt lag und man sich dort auf freier Fläche leichter versammeln konnte. Und so fand die erste Massendemonstration der Werktätigen, damals vor allem Handwerker und nur wenige Arbeiter, an der Schwarzpappel in der heutigen Topsstraße statt. Noch heute erinnert eine Tafel an dieses Ereignis und die Pappel, die aus einem Setzling des alten Baumes 1967 neu gepflanzt wurde, ist als einziger Baum in der Topsstraße von einer kleinen Mauer gesäumt.

Warum das Gedenken an das Ehepaar Eisinger zuerst? Weil die Rolle der Frau oft nicht ausreichend gewürdigt wurde. Zwar tauchen sie in den Akten auf, unterstützten ihren Mann beim Widerstand, setzten sich für seine Freilassung ein und stellten nach dem Krieg oft den Antrag auf Anerkennung als Opfer des Faschismus, um seine Phase der Kriegsgefangenschaft zu verkürzen. In der Literatur ist aber meist von den Männern die Rede.

Tod von Walter

Beim Ehepaar Eisinger ist das anders, wenn auch eher aus tragischen Gründen. Charlotte Eisinger überlebte den Krieg und war danach im Westteil der Stadt politisch weiter aktiv. Walter verstarb – als Humanist und Hitlergegner – im Feldzug in Skandinavien.

Charlotte erinnert sich später an das Schicksal ihres Mannes:

„Wir sahen die drohende Entwicklung kommen und diskutierten erregt darüber, wie wir uns vor dem kommenden Krieg schützen konnten. Doch eine Lösung wurde nicht gefunden! Im Mai 1939 erhielt mein Mann seinen Gestellungsbefehl. Ende Juli bekam er für seinen Geburtstag kurz frei. Er war ein sensibler Mensch. Ich höre noch seine Worte: ‚Es geht los! Ich werde nicht wiederkommen.‘ Er weinte. Wenige Monate darauf musste er, der überzeugte Kriegsgegner und Humanist, an Hitlers Feldzug gegen Polen teilnehmen, danach an dem gegen Frankreich und schließlich setzte man ihn in Skandinavien ein. Dort fiel er als einer der ersten.“ Damit teilte er das Schicksal vieler Sozialdemokraten, die in einem von Hitler entfesselten Angriffskrieg als Soldaten starben.

Lebensweg des Ehepaares

Geboren wurden beide als Arbeiterkinder in einem Arbeiterkiez, was ihren Weg vorzeichnete. Sie wuchsen auch in einer klassischen sozialdemokratischen Parteifamilie auf und nahmen an den typischen Vorfeldorganisationen der SPD Anteil. Kennengelernt haben sich beide am Exer. Der Exerzierplatz des Garderegiments Alexander wurde nach dem Ersten Weltkrieg zum Teil zu einem Sportplatz umgebaut, der gerade für viele Arbeitersportvereine aus Prenzlauer Berg und Wedding zum Zentrum wurde. Nachdem sie sich dort kennengelernt hatten, wurden auch beide Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) – Charlotte 1930 mit 15 Jahren, ihr späterer Mann Walter war damals bereits 20 Jahre alt und sicher schon einige Jahre zuvor der SAJ beigetreten.

Beruflich war ihr Lebensweg auch klassisch sozialdemokratisch: Beide besuchten die Volksschule, die bis zur zehnten Klasse ging, danach arbeiteten beide. Sie wurde direkt und ohne Ausbildung Verkäuferin und Kontoristin, für Frauen damals nicht ungewöhnlich. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine Lehre abgeschlossen und arbeitete als Steindrucker. Dabei wird auf eine Platte aus Kalksandstein mit fetthaltiger Kohle die Druckvorlage invers aufgebracht und nach einem Prozess mit Säure und Gummierung hat man eine Druckplatte, die für kleine Auflagen ausreicht, meist Kunstwerke, Kalender oder Bücher in geringer Auflage.

Widerstand bei „Neu Beginnen“

Beide kamen über Erich Schmidt früh, noch vor der Machtergreifung der Nazis, in Kontakt mit der Gruppe „Neu Beginnen“. Diese entstand aus ehemaligen Mitgliedern von SPD und KPD. Ihr Ziel war die Vereinigung der Arbeiterbewegung und dazu warben sie auch um (heimliche) Mitglieder in beiden Parteien. Anders als die Kommunisten machten sie sich aber keine Illusionen über die Hitlerherrschaft, wenn sie kommen würde. Die Kommunisten gingen bereits 1932 davon aus, im Faschismus zu leben und nährten die Illusion, der Spuk sei schnell wieder vorbei durch revolutionäre Aktionen. Nichts davon kam so. Die Mitglieder von Neu Beginnen waren da hellsichtiger und der führende Kopf Miles folgerte bereits vor der Machtergreifung, dass der Faschismus sich als totalitäre Parteiendiktatur zeigen werde, der mit ganz besonderen Mitteln der totalen Unterdrückung ein sehr haltbares System der Herrschaft errichten werde.

Die erste Leistung von Walter und Charlotte Eisinger war es dann auch, nach der Machtergreifung weiterhin Kontakt unter den Widerstandskämpfern zu halten. Sie waren Teil einer konspirativen Zelle aus fünf Personen (damals das Mittel der Wahl). Sie unternahmen zusammen auch Ausflüge. Unter anderem fuhren sie als Gruppe mit der Hilfe von Kurt Mattick, der bei Ford arbeitete, an die Ostsee – nach außen immer getarnt als Gruppe von Freunden.

Sie trafen sich aber auch für konspirative Tätigkeiten und heimliche Gespräche. Ein Treffpunkt war das ehemalige SPD-Parteilokal Goldschmidt, dass in der Stolpischen Straße 36 (heute Paul-Robeson) lag. Dabei zeigte sich auch die Qualität der Ausbildung, die sie über Neu Beginnen erhalten hatten. Zuerst wurde KON gesprochen, also besprochen, über was angeblich geredet worden ist. Erst danach ging es zur Sache. So konnten alle einheitlich auf Fragen der Gestapo antworten und ein unverdächtiges Treffen vortäuschen.

Aus Prag vom Parteivorstand der SPD im Exil erhielten sie illegales Material von einem Genossen aus dem Wedding. Übergeben wurden die Flugblätter und Parteizeitungen bei der Bornholmer Brücke. Den Namen des Genossen kannten sie nicht, erst nach dem Krieg traf man sich wieder und konnte sich ordentlich gegenseitig vorstellen.

Außerdem sammelten sie Stimmungsberichte in den Betrieben, in denen sie oder ihre Freunde waren und versuchten, diese weiterzureichen. Erhalten geblieben sind keine, aber die Auslandsberichte der SOPADE sind ein Beispiel, wie diese ausgesehen haben könnten. Diese Arbeit war sowohl gefährlich als auch wichtig. Denn es gab im Ausland nur unvollständige Informationen über Nazi-Deutschland und über die Zufriedenheit bzw. der Unzufriedenheit der Bevölkerung war kaum etwas bekannt. Die Berichte dürften aber auch ernüchternd gewesen sein. Anfangs waren die Bevölkerung auch die Arbeiter insgesamt nicht in direkter Opposition zu der Hitlerherrschaft.

Zerschlagung der konspirativen Gruppe

Die Gruppe „Neu Beginnen“ flog 1936 auf, unter anderem weil ein Koffer mit Papieren, der im Müggelsee versenkt worden war, wieder aufgetaucht war- im Wortsinne. Die Gestapo bekam ihn in die Hände, knackte die Verschlüsselung und konnte so einzelne Mitglieder der Gruppe „Neu Beginnen“ verfolgen. Auch aus dem Kiez wurden mehrere verhaftet, unter anderem Gerhard Heim und Hildegard Paul. Beide wurden wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt, Hildegard Paul flüchtete später mit ihrem Mann Erich Schmidt über die Schweiz, Frankreich und Portugal in die USA. Das Ehepaar Eisinger entging jedoch der Verhaftung, die Spuren zu ihnen waren zu dünn, als dass die Gestapo sie aufspüren konnte. Trotzdem war ihre Widerstandsgruppe zerschlagen und wahrscheinlich beschränkten sie sich im Folgenden vor allem auf Treffen mit den Leuten, die sie kannten. Sie heirateten 1938, sie war damals 23 und er 28 Jahre alt. Drei Jahre später fiel Walter im Krieg.

Zufall der Erinnerung: Charlotte nach 1945

Charlotte baute nach dem Krieg im Wedding in ihrer Wohnung einen Diskussionskreis auf als Rednerschulung für die BVV-Kandidatinnen und –kandidaten. Denn, so die Überzeugung: „Vor allem die Bezirksverordneten sollten gesteigerten Qualitätsansprüchen genügen.“

Sie heiratete Heinz Bergemann und nahm seinen Namen an. Dieser hatte 1946 das erste Studentenparlament im Wedding gegründet. Sie wurde Abteilungsvorsitzende und später, 1966 bis 1974, Mitglied des (West-)Berliner Abgeordnetenhauses.

Ihre Geschichte ist eher durch Zufall erhalten geblieben. Seit den 80ern hat Hans-Rainer Sandvoß, Mitglied der Historischen Kommission der Berliner SPD, an der Basis Zeitzeugen für den Widerstand gegen Hitler gesucht. Eine Suche in Ost-Berlin war zu dieser Zeit nicht möglich und später wurde auch klar, dass in unseren Kiezen nichts geblieben war an Tradition oder Erinnerungslinie. So können wir vor allem durch die in den Westen geflohenen Genossinnen und Genossen daran erinnern, was hier vor Ort war. Mehr zu Charlotte Bergemann findet man außerdem in dem Buch „Louise Schröders Schwestern“, das über Bezirksverordnete und Stadtverordnete in den Monaten nach dem Krieg berichtet.

Das Gedenken wieder entdecken

Warum ist das Gedenken wichtig? Ein Sozialdemokrat aus dem Prenzlauer Berg und Sohn eines Widerstandskämpfers, Lothar Löffler, hat es richtig ausgedrückt: „Was die Männer (und Frauen) taten, war kein Widerstand der großen Namen und der spektakulären Ereignisse, sondern die schlichte Verpflichtung von Menschen, die im deutschen Volk das Bewusstsein für Demokratie, Recht und Menschenwürde aufrecht erhalten wollten.“ Dem ist aus heutiger Sicht nur hinzuzufügen, dass auch die Frauen „ihren Mann standen“.

Außerdem: die DDR hat in den östlichen Kiezen das Erinnern an Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zerstört. Antifaschismus war Staatsideologie und die Kämpfer gegen den Faschismus waren bis auf wenige Ausnahmen Kommunisten. Der Kampf gegen die Naziherrschaft diente der Legitimierung der Diktatur. Sozialdemokratischer Widerstand gegen Nationalsozialismus und DDR hatte da keinen Platz. Das Gedenken an diesen Widerstand gegen Gewaltherrschaft wieder lebendig zu gestalten ist Aufgabe und Verpflichtung der SPD vor Ort.

23.04.2015 in Geschichte von SPD Falkplatz-Arnimplatz

Eine kurze Zeitreise unternahm die SPD Falkplatz-Arnimplatz auf ihrer letzten Sitzung am 21.4.2015. Markus Roick referierte über den Weg zur Zwangsvereinigung und den Widerstand dagegen – in Berlin aber auch in der SPD-Abteilung vor Ort. Gerettet hat die Berliner SPD damals eine Urabstimmung, in der sich die Mitglieder im Westen gegen die Zwangsvereinigung aussprachen – und die Anwesenheit der West-Alliierten in der Vier-Sektoren-Stadt.

06.05.2014 in Geschichte von SPD Falkplatz-Arnimplatz

Letztes Jahr hat die SPD 150 Jahre gefeiert. Diese Gelegenheit nutzte die SPD Falkplatz-Arnimplatz, um ihre Geschichte in Archiven und historischer Literatur wiederzuentdecken. Diese Spuren wurden jetzt auf neue Art verewigt: bei Wikipedia.

21.08.2013 in Geschichte von SPD Falkplatz-Arnimplatz

Wenn es verboten ist, sich zu versammeln, heißt Widerstand, dies trotzdem zu tun: Willi Dragolow stellte seine Wohnung in der Kopenhagener Straße für illegale Treffen einer Gruppe von Jungsozialisten zur Verfügung. Politische Diskussionen, aber auch Wanderungen und Ausflüge gehörten zum Programm dieser Widerständler. Über sein weiteres Schicksal konnten wir nichts in Erfahrung bringen.

17.08.2013 in Geschichte von SPD Falkplatz-Arnimplatz

Max Kreuziger (1880-1953) wohnte in der Driesener Straße 17. Er war als Lehrer tätig und Stadtverordneter von Berlin, von 1922 bis 1930 als Fraktionsvorsitzender. Ab 1931 verfolgte er als Referent für weltliche Schulen im Preußischen Kultusministerium das Ziel einer sozialdemokratischen Schulreform.

>> Weiterlesen und erfahren, wie Max Widerstand gegen die Nazis leistete